Yearly Archives: 2017

金曜上映会って、なに?

「金曜上映会」は、山形国際ドキュメンタリー映画祭が主催する定期上映会です。ひと月に2回(第2、第4金曜の場合が多いです)、「山形ドキュメンタリー・フィルムライブラリー」にある試写室(40席)を会場にして開催しています。山形国際ドキュメンタリー映画祭のインターナショナル・コンペティション、アジア千波万波の上映作品など、ライブラリー収蔵作品はもちろん、戦前の無声映画、映画史に残る名作、自主製作作品や、実験映画、アニメーションなど、普段映画館やテレビ・ネットなどではなかなか見る機会が少ない作品を中心に上映しています。会員制になっていて、ご鑑賞いただく皆さんは「金曜上映会鑑賞会」にご入会いただくことになります。入会は無料です。もちろん上映会当日にも入会できますので、お気軽に足をお運びください。

11月24日[金] 〈人生は舞台だ〉

今回は〈人生は舞台だ〉と題して、90年代の山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された作品を2本上映します。

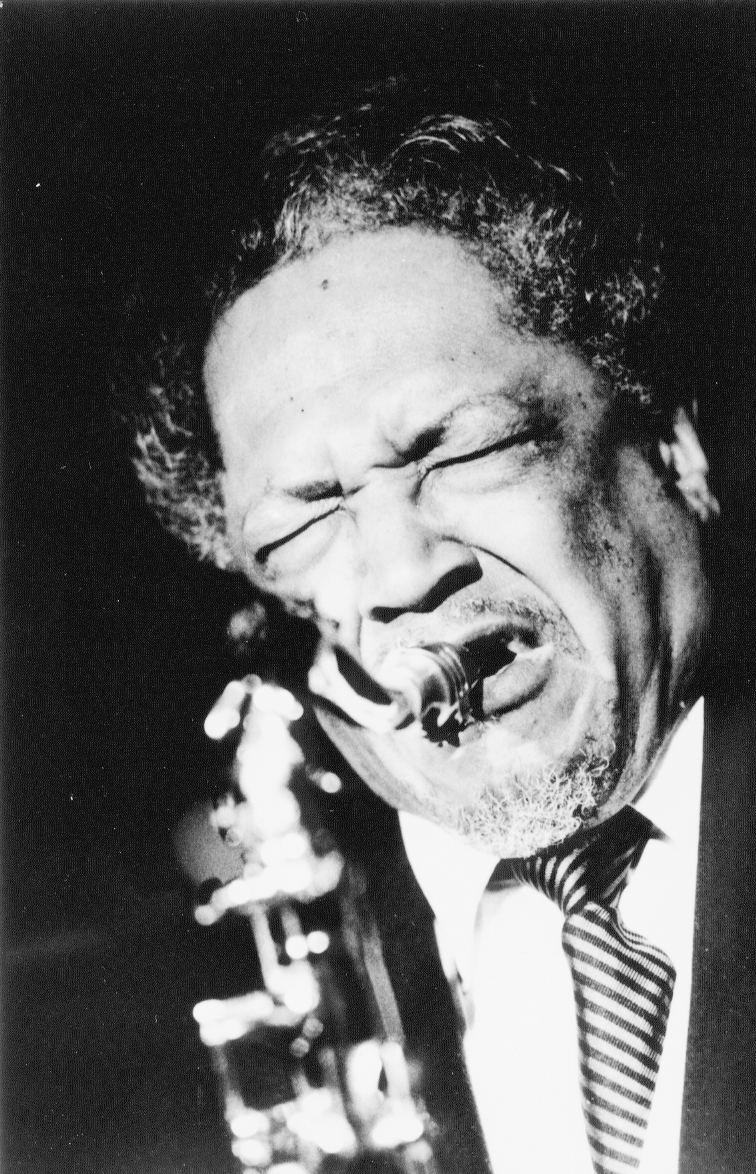

『テキサス・テナー:イリノイ・ジャケー・ストーリー』 14:00- 19:00-(2回上映)

山形国際ドキュメンタリー映画祭 ’93 インターナショナル・コンペティション上映作品

監督:アーサー・エルゴート/アメリカ/1991-2/35mm/81分

作品紹介:

『テキサス・テナー:イリノイ・ジャケー・ストーリー』は、音楽という表現に分け入った作品である。40年代から活躍を始めたサキソフォン・プレイヤー、イリノイ・ジャケーの軌跡を辿りながら、あくまでその演奏にこだわっていく。クローズアップを多様した印象的なブラック&ホワイトの映像から導き出される、スタイリッシュな雰囲気。監督アーサー・エルゴートは、その写真家として培った映像感性を存分に活かしながら、ジャケットをひたすら称えていく。

「私は、夢を追いかけるアメリカ人についての作品を作りたかった」

シャネルやディオール、カール・ラガーフェルドなどのファッション写真を中心に、風景、AIDSキャンペーン・フォトまで、幅広い活躍を続けるエルゴートは、アメリカの英雄をモチーフに、映画という形でさまざまなジャンルの“伝記”をめざしている。この作品はそのシリーズの第一陣となる。

撮影は、88年から90年にかけて行われた。晩年のジャケーの日常生活、公演を切り取りながら、アメリカ文化としてのジャズ史を浮かび上がらせようとの趣き。彼の人となりを語るライオネル・ハンプトン、ディジー・ガレスビー、ソニー・ロリンズなど、ジャズの巨人たちの登場に感動しつつ、エルゴートは穏やかにこうした先達たちを記録する。撮影のモルテン・サンドトローン(ノルウェイ出身)共々、素直にジャズを映像とした。これはシンプルな音楽の映画である。

(YIDFF ’93 公式カタログ作品解説より)

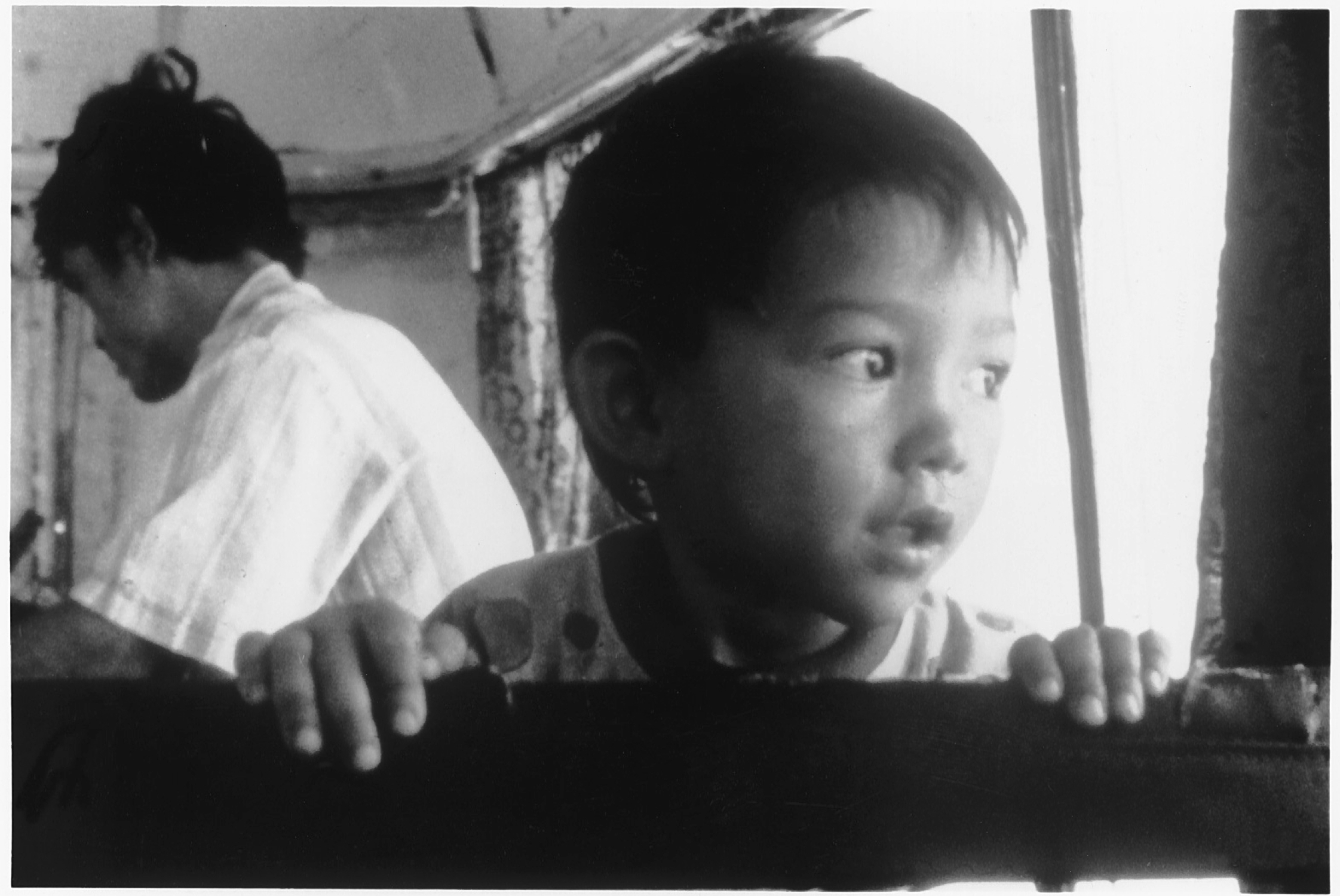

『ハイウェイ』 15:45-(1回上映)

山形国際ドキュメンタリー映画祭 ’99 インターナショナル・コンペティション上映作品

監督・編集:セルゲイ・ドヴォルツェヴォイ/フランス、ドイツ/1999/35mm/54分

作品紹介:

『パラダイス』や、台湾ドキュメンタリー映画祭で審査員特別賞を受賞した『パンの日』など、ユニークな作品で知られるセルゲイ・ドヴォルツェヴォイ監督作品。中央アジアとモスクワを結ぶハイウェイを、古いバスで旅する大道芸人の家族を描いた作品である。両親と1歳から16歳まで6人の子供からなるタジバジェフ一家は、カザフスタンのステップ地帯を走りながら、ハイウェイ沿いの村や集落で、長男が32キロの鉄玉を口に吊り下げたり、幼い子供がガラスの破片の上を歩いたりする大道芸を見せて生計を立てている。

そんな一家の日常的な営みーある時は少ない観客を前に芸をしたり、ある時は道端にいる幼い鷲を捕まえたり、またある時は食事や休息をとったりーを、カメラは淡々と撮っていく。そこにあるのは、中央アジア独特の時間の流れと空間の連なりであり、そのユニークな描写によって示されるのは、ソ連崩壊後の厳しい社会変動があろうとなかろうと、生活の営みが厳然と存在するという確かな証ともいえる。

(YIDFF ’99 公式カタログ作品解説より)

[会場]山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー試写室

[料金]鑑賞会員無料(入会金・年会費無料)

[主催]認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭

[問い合わせ]電話:023-666-4480 e-mail:info@yidff.jp

山形国際ドキュメンタリー映画祭 2017 受賞結果発表!

山形国際ドキュメンタリー映画祭 2017 の授賞式が10月11日[水]にメイン会場である山形市中央公民館6Fホールで行われ、インターナションル・コンペティションの15作品、アジア千波万波の21作品の中から、それぞれの賞が授与されました。

今回の映画祭では、インターナショナル・コンペティションに121の国と地域から1,146本、アジア千波万波には63の国と地域から645本の応募がありました。その膨大な作品群の中から、栄誉に輝いたのはいったいどの作品だったのか。その受賞結果は下記の通りとなりました。

インターナショナル・コンペティション

【審査員:イグナシオ・アグエロ(審査員長)、ディナ・ヨルダノヴァ、ランジャン・パリット、七里圭】

ロバート&フランシス・フラハティ賞(大賞)

『オラとニコデムの家』 監督:アンナ・ザメツカ

【審査員コメント】

すべての側面において曇りのない明晰なこの映画は、透明感あふれるラディカルな仕方で登場人物と協働することにより、主人公の魂との絆の物語を究極の高みへと押し上げることに成功した。この映画は家族のドラマの中心へと侵入し、登場人物たちを愛おしい存在へと変える。監督の長編デビュー作は、彼女が豊かな才能の持ち主であることをはっきりと示した。

山形市長賞(最優秀賞)

『カーキ色の記憶』 監督:アルフォーズ・タンジュール

【審査員コメント】

「濁流に抗って川をさかのぼる鮭は、生まれた場所に戻って命を繋ぐ。しかし川が売られてしまったら、川辺に上がって死んでしまうだろう……。」――映画に登場する主人公のひとりがこう言う。この力強い作品はカーキ色を世界中の制服族と抑圧の象徴として扱い、亡命という状態を表すメタファーとなっている。

優秀賞

『孤独な存在』 監督:沙青(シャー・チン)

【審査員コメント】

言葉を発せず、行動に示さずとも、人の考えや心中はそのまなざしに表れる。目だけでなく耳にもいえる。例えば外界の喧騒から、何がどのように聞こえているか。それは、人の意識を反映する。この作品の繊細なショットの一つ一つ、巧みに構成されたサウンドは、つつましくも見事にそれを達成している。そして、人の根源的な孤独について、深く思索し描いている。

優秀賞

『私はあなたのニグロではない』 監督:ラウル・ペック

【審査員コメント】

『私はあなたのニグロではない』という映画は、即時的な賞賛を凌駕し、はるか後世まで影響力を及ぼすだろう。審査員はその情熱と雄弁さ、その明快な立論、その引用素材の圧倒的な力、そしてその怒りの優美さを評価する。

特別賞

『激情の時』 監督:ジョアン・モレイラ・サレス

【審査員コメント】

複雑ながら非常に美しい映画。あるひとつの世界を映像の連関の中に組み立て、数々の歴史的瞬間を蘇らせると同時に見る者に深い思索を促す。新たに撮影したフッテージはひとつもなく、すべて既存の映像だけを縫い合わせた本作は、個人的な空間から歴史上の様々な空間へと転々と飛び回る。そうして労働者たちが工場から出てくるところを捉えた映画の始まり以来今日まで連綿と続けられてきた、見つめること、見直すこと、考えることの喜びと仕事とを観客の中にもう一度呼び覚ます。

[総評:イグナシオ・アグエロ(審査員長)]

みなさん、こんばんは。私は1989年、『100人の子供たちが列車を待っている』という作品で第1回映画祭のインターナショナル・コンペティションに参加して以来、今回で4度目の来形であります。ふたたびこうして山形のみなさんにお会いできたことは私にとって本当に有意義でエキサイティングなことです。

審査員のひとり、七里圭さんが「審査員のことば」のなかで、「ドキュメンタリーの大海に翻弄されてめためたになってしまうのでしょう」と書きました。(とき) の美しさを映し出した、多種多様なドキュメンタリー映画の、驚きに満ちた広大な大海原を、ときにその水に深く浸りながら、航海してきました。(はでんや) からカラブリア、ブロンクスを通ってアジアへと戻り、今度はウーハンやニンホアからグジャラートやスービックへと、そしてリオ・デ・ジャネイロからプラハへというように、世界のあちこちを漂流してきました。

私たち審査員にとって、この5日間の旅は、大変ではありましたがそれ以上に幸せな、すばらしい時間でした。私たちの議論のなかで繰り返し取り沙汰されたのは、誰が誰について語るのか、ドキュメンタリー映画の本質とは何かという、終わりのない問いであります。

30年近い歴史のなかで、山形国際ドキュメンタリー映画祭はアジアにおいてもっとも権威ある映画祭としての地位を築き上げてきました。その高い水準は世界のドキュメンタリー映画界においてこの上ない評価を得ています。

周到かつ入念な作品選出のプロセス、

山形の地域コミュニティ全体の努力によって実現しているこの映画祭は、ユネスコのお墨付きがあろうとなかろうと、創造都市山形の名を、世界地図の上にはっきり刻んでいるのだと思います。

アジア千波万波

[審査員:テディ・コー、塩崎登史子]

小川紳介賞

『乱世備忘ー僕らの雨傘運動』 監督:陳梓桓(チャン・ジーウン)

【審査員コメント】

抵抗の精神を推し広げ、理想を追い求める若者たちが今の社会に対して抱く不安を受け止めた本作品は、公正、自由、そして寛容な社会を築くために、抑圧する権力と無関心の風潮に対して、勇気を持って最前線で立ち向かいました。陳梓桓(チャン・ジーウン)監督の『乱世備忘 ― 僕らの雨傘運動』に小川紳介賞をおくります。

奨励賞

『人として暮らす』 監督:ソン・ユニョク

【審査員コメント】

監督は、社会の底辺に生きるホームレスの人々の生活に入り込み、厳しい生活の中にあっても確かに存在する人間性を描き、登場人物たちの思いを際立たせることで、彼らに対する共感を呼び起こしました。奨励賞をソン・ユニョク監督の『人として暮らす』におくります。

奨励賞

『あまねき調べ』 監督:アヌシュカ・ミーナークシ、イーシュワル・シュリクマール

【審査員コメント】

政治的紛争が絶えない地で、民族間の確執、言葉、文化的分断といった壁を乗り越えて撮影されたこの作品は、明るく生きる人々の日々の営みを美しいシンフォニーのように奏でます。奨励賞をアヌシュカ・ミーナークシ、イーシュワル・シュリクマール監督の『あまねき調べ』におくります。

特別賞

『パムソム海賊団、ソウル・インフェルノ』 監督:チョン・ユンソク

【審査員コメント】

マルチメディアの映像、音響、ポップグラフィック、アニメーションを駆使し、全速力で疾走し、ドキュメンタリーという形式に対して、遊び心と陽気さでもって挑んだ作品、チョン・ユンソク監督『パムソム海賊団、ソウル・インフェルノ』に審査員特別賞をおくります。

特別賞

『翡翠之城』 監督:趙德胤(チャオ・ダーイン/ミディ・ジー)

【審査員コメント】

映画を通じて、兄の物語をひも解くパーソナルジャーニーに船出した監督は、自身と家族の内なる真実を見いだしました。兄の犠牲の上に今がある監督自身が、家族にとって翡翠のようなかけがえのない存在になった、と言えるでしょう。審査員特別賞をミディ・ジー監督『翡翠之城』におくります。

[総評]

まず、21作品の監督のみなさんに祝福を述べます。皆さんは、アジア千波万波への約700本の応募の中から、選ばれて今年の映画祭で上映されたのですから、すでに受賞者であるのです。ドキュメンタリー映画製作は、ロバート・フラハティやヨリス・イヴェンスといったパイオニアの時代から、大きな変化を遂げてきました。この映画祭期間中、私たち審査員は、多様なドキュメンタリーの形を目の当たりにしました。観察に徹する作品から、フィクションの要素を取り入れたもの、事実に主眼を置くものや、詩的な映画もありました。また、インタビュー、ファウンドフッテージ、時系列ではないモンタージュ、サウンドアート、長回しのロングテークといった、様々な手法が見て取れました。

前置きはこれくらいにしましょう。要はこういうことです。この1年半、世界は大きな変化のただ中にあります。フェイクニュース、オルタナティブファクト、独裁主義の影が忍び寄っている時代においては、そういった不穏な動きに対抗する真実の力がより必要とされています。今まさに、ドキュメンタリー映画の原点に立ち返り、技巧に頼らず現実と対峙し、真実を映し出す重要な役割をドキュメンタリーは担っていると私たちは考えています。しかし、それと同時に、ドキュメンタリーに必要な最も重要な要素は、人間の条件であることを忘れてはなりません。

1989年の第1回山形映画祭で、私は小川紳介監督と会って話すことができました。彼の映画に対する情熱と、日本の人々の生活にある真実を映画に映し出す献身的な態度に、私は刺激を受けました。また、小川さんは、ドキュメンタリー製作において、新しいアイディアや方法についても語っていました。最初の映画祭から28年間、彼の存在は、映画祭の導き手であったとも言えるでしょう。彼の精神が、ここにいる全ての映画監督に宿らんことを。

市民賞

『ニッポン国VS泉南石綿村』 監督:原一男

「市民賞」は、インターナショナル・コンペティションとアジア千波万波の上映作品を対象として、観客のみなさんからの投票によって選ばれる賞です。投票用紙の作成、配布、集計、賞の授与まで、全て「市民賞ボランティア」のみなさんの手で運営されています。

日本映画監督協会賞

『あまねき調べ』 監督:アヌシュカ・ミーナークシ、イーシュワル・シュリクマール

[日本映画監督協会賞審査員:ジャン・ユンカーマン、中村義洋、根来ゆう、高原秀和]

【審査員コメント】

映像人類学はフラハティからドキュメンタリーのルーツでもあるけど、今の時代で、民族や宗教の深刻な対立や紛争が続く中では、その仕事の危険性と共に意義を増しています。

昨日、表彰式が行なわれ、本日は山形市中央公民館ホール(6F)と市民会館大ホールにて受賞作品のアンコール上映が行なわれています。また、山形県内と東京にて今日と明日、映画祭関連イベントを開催します。山形国際ドキュメンタリー映画祭 2017に参加くださった監督の作品上映やトークなど、出張企画を予定。こちらもどうぞお見逃しなく!

<山形県内での出張上映と交流>

【寒河江】GEAレストラン0053×YIDFF Theater0053 第7夜 “カラブリアの夜”

日時:10月12日(木)18:00上映/20:45監督トーク

【鶴岡】「あまねき調べ」上映&監督トーク

日時:10月12日(木)18:30

【小国町】ロックスリー監督in小国町

日時:10月12日(木)

<東京での上映>

フランス・ドキュメンタリー映画 その遺産と現在

日時:10月13日(金) 18:00

【東京】シリア映画「カーキ色の記憶」上映会+監督トーク

日時:10月13日(金)18:10-21:00

SPUTNIK — YIDFF Reader 2017

ラディカリズムと現在への絶えざる回帰|畑あゆみ

初めて映画を見る子供のように|イグナシオ・アグエロ

知への意志――『エクス・リブリス――ニューヨーク公共図書館』『私はあなたのニグロではない』|佐藤良明

原一男とジョン・ジャンヴィトの「喪の仕事」を、土本典昭を補助線にして考えてみる|石坂健治

見ることの愉悦と責務――『孤独な存在』『また一年』『オラとニコデムの家』そして『航跡(スービック海軍基地)』|阿部宏慈

「絆」とは何かをめぐる震災6年後の決定的な成果――『波伝谷に生きる人びと』『願いと揺らぎ』|三浦哲哉

カーキに勝る色はなし、なのか?――『カーキ色の記憶』|ナジーブ・エルカシュ

石、犠牲、言語――趙德胤『翡翠之城』|クリス・フジワラ

魂を運ぶ旅――徐辛『長江の眺め』|吉田未和

等身大のアクティヴィズムとユーモア地獄――パムソム海賊団に愛をこめて|山本佳奈子

在米フィリピン移民として生きて|ミコ・レベレザ監督に聞く

残された痕跡――『くるまれた鋼』|多田かおり

模倣と創造の発端――山城知佳子の映像について|岡田有美子

宋荘と映画祭――『映画のない映画祭』の予備知識として|中山大樹

フリーホイーリン・ロックスリー!|フィリップ・チア

工場というダンス――『天竜区奥領家大沢 別所製茶工場』|青山真治

『色即是空』を書いた手――松本俊夫の遺した痕跡|マーク・ノーネス

終わらないロマンティック――高木隆太郎氏を悼む|岡田秀則

忘れ得ぬ一時代の、貴重な証言――『キューバのアフリカ遠征』|太田昌国

福音の連鎖を断ち切る眼――ジャン=マリ・テノ『植民地的誤解』|真島一郎

It’s Time For Africa! It’s Time to Dance!|ジェームス・キャッチポール

フレディ・M・ムーラーという作家の発見|西嶋憲生

フレディ・M・ムーラーと山形|堀越謙三

中東現代史の闇を照明する巡礼の旅――リヒャルト・ディンド『シャティーラのジュネ』|鵜飼哲

記憶とは戦いである――ジョスリーン・サアブ『昔々ベイルートで』|四方田犬彦

映画をほどく試み――3回目の「ヤマガタ・ラフカット!」にむけて|酒井耕

モザイク状の「その後」に|小川直人

私たちはいまもなお佐藤真を必要としている|清田麻衣子

眼差しが交錯する場――牛腸茂雄と佐藤真の『SELF AND OTHERS』|岡部信幸

時空をこえて人やモノが共鳴する場所。|鈴木伸夫

食の記憶、旅の記憶――山形の今を感じられる店|石郷岡学

山形の山菜料理|佐藤治樹

山形を映画で拓こう。そして世界と歩こう。――山形国際ドキュメンタリー映画祭と映像文化創造都市やまがた|小林みずほ

10/9(月・祝)10:30

昨日に引き続き暖かい気候に恵まれました!今日で映画祭も折り返し地点です!!

おっ、高校生ボランティアの女の子を発見しました~。高校生が少ない中で素敵ですね。

Q. Where do you come from? M.山形市内です。

Q. 映画祭楽しんでいますか? M.はい、とても楽しいです。

Q. 映画は観ましたか? M.会場係の仕事で観れていないんですけど、このKUGURUで開かれているワークショップで、作品にまだなっていない世界のラフカットを上映します。対話の場の可能性を模索するワークショップになっていて、地元の高校生、大学生が参加します。

Q. ひとこと! M.みなさんも是非映画祭楽しんでください!!

大学生のボランティアはよく会場でも見かけますが高校生はなかなか珍しい!こんなに若い地元の学生さんも協力してくれるなんて素敵ですね。たくさんのボランティアさんのおかげで映画祭が進んでいることを改めて実感します…

映画祭後半戦に入りますが、まだまだ上映楽しめます!気軽に映画祭に来てくださいね♪

取材・構成 田寺冴子

毎年恒例、映画祭の裏名物でもある山寺ツアー。今年も国内外からのゲストをはじめ22人の申込みがありました。ボランティア4人のアテンドで山寺駅に到着した一行を、山寺中学校のみなさんが磐司太鼓(ばんじだいこ)で歓迎し、日本語と英語で案内。立石寺をめぐり、昼食には河原で芋煮を楽しみました。

10/8(日)21:30

今日の上映もひと段落、山形駅までの道のりを歩いているとどこからともなく賑やかな声が・・・そう、10月9日の夜は映画祭のアフリカ特集と連動してクラブ Sandinista にて「アフリカ・ナイト」が開かれているのです!陽気なリズムが響く会場には一体どんな人がいるのでしょうか?

Q.Where do you come from?

Q.初めてなんですね!今回はどのような経緯でお越しになったんですか?

Q.アフリカ・ナイトは楽しんでますか?

Q.今日はどんな映画をご覧になりましたか?

Q. 図書館についてのドキュメンタリーですよね。特に印象深かった点はありましたか?

Q.山形にきて日は浅いですが、何かお気に入りのポイントは見つかりましたか?

Q.最後に一言どうぞ。

YIDFFの魅力を存分に味わっていただけて、私、とてもうれしいです!

取材・構成 田島麻理奈

P.S

Where do you come from? スタッフ

オワゾブルーカフェTREEでは、山形国際ドキュメンタリー映画祭 2017 の開催に合わせ、1日限定の山形カクテルBARが開催されました! 提供されていたハマスディップはビーツで自然のピンク色。雨も止み、山形の果実をふんだんに使ったカクテルを楽しむべく映画祭関係者も集っていました。

山形市民を対象とした映画制作ワークショップ4日目の今日は、制作された作品の上映会が行なわれました。山形まなび館のシアタールームにて観客とワークショップ参加者が一緒に上映を観た後、各映像制作者である参加者にインタビュー。作品に登場したご本人もいらっしゃり、上映後のインタビューの和やかな雰囲気が印象的でした。

市民賞の投票にご協力いただきましたみなさま、ありがとうございました!ただいま集計を進めています。授賞式での発表をどうぞお楽しみに。

そして投票用紙の裏側に書かれた観客のみなさんからの感想は、辞書とカタログとにらめっこしながらボランティアさんがひとつひとつ翻訳し、監督に手渡されます。各作品の監督が、みなさんからの感想を毎年とても楽しみにしています。

この映画は、1人の家族思いの少女オラと、彼女の弟ニコデムの物語だ。14歳ながら家族の大黒柱である姉のオラは、アルコール依存の父親と自閉症の弟ニコデムの面倒を見ながら、離れて暮らす母親といつか一緒に暮らせる日を夢見ている。カメラは常に彼女の姿に焦点を当て続ける。そして、家族のゴタゴタを知ってか知らずか、淡々と「変だ、変だ、変だ」、「危機だ」と主張し続けるニコデムは、オラの希望が叶わずに終わる、この物語の結末を意図せずして暗示する。

オラはよく掃除をする。その家屋には多くの綻びが見受けられる。ニコデムが着替える壁の後ろには大きく抉られたようなホツレがあり、オラが寄りかかる壁の張り紙はところどころはがれ始めている。ちょっと触るとぐらついてしまう洗面台やうまく閉まらないクローゼット、奔放に動き回る弟、そして自分に頼りきりの父親に苛立ちながら、彼女は家中の面倒なことからそれによって解放されると信じているかのように、ハタキをかけたり、箒で掃いたりを繰り返す。

一方、不機嫌なオラが掃除中捨てようとする人形を必死にかき集め、浴室に避難させるニコデム。オラの掃除で捨てられそうになる人形たちを「救出」し、浴室に避難させ、「怖くないから、大丈夫だからね」と、彼は彼で、自分が守らなければならない対象に対して必死である。変えていこうとするオラに対してニコデムは変わらないことを望んでいる。

映画の中で唯一の過去の回想がある。それは、オラがニコデムの初聖体拝領を成功させようと躍起になっている所以だろう彼女の原風景、自分自身の聖体拝領の時の映像だ。白いワンピースを1人で着て、傍に来た母親に微笑みかけ、泣きながら1人佇む少女。家族が全員いた、幸せな記憶。そのシークェンスの前に示される、ニコデムの聖体拝領の朝、彼女はうまく上がらないファスナーに苦心しながら、不機嫌に黄色いワンピースを着ている。その後彼女の願ったとおり、ニコデムの初聖体拝領は、母親も含めたつかの間の家族の団欒のきっかけになった。だが、彼女が望んでいる理想的な過去の光景に戻ることはもうない。また、「僕は動物だ!」と何度も主張するニコデムを、聖体拝領によって変えようとしたところでそれはおそらく叶わないし、彼はそれを望んでいないだろう。戻れない過去と変えられない現実を前に、オラは問題だらけの現在に立ち向かっていく。(藤原奈緒)

![ドキュ山ライブ! [DOCU-YAMA LIVE!]](https://www.yidff-live.info/wp-content/themes/yidff-live_2017/images/header_sp_logo1.png)